Eduardo Estevam | eduardoestevame@hotmail.com

O último 28 de julho marcou abriu a contagem para o centenário da cidade de Itabuna. Até o próximo ato comemorativo, muitas produções escritas ainda estão por vir: textos jornalísticos, trabalhos científicos, ensaios, artigos, debates, curiosidades e matérias especiais. No entanto, creio que nenhuma dessas produções atentará para um fato histórico singular da cidade: a existência de um Remanescente Quilombola.

A Constituição de 1988, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conferiu direitos a todas as Comunidades Quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares (órgão ligado ao Ministério da Cultura), sendo o principal deles o título de posse das terras.

Estudos científicos de matrizes cartográfica, histórica, arqueológica e geográfica, realizados pelos mais diferentes pesquisadores e instituições, conferiram à Itamaracá o estatuto de Quilombo no século XIX, e, na história recente, a condição de Remanescente Quilombola. Silva Campos, que realizou uma das mais vastas pesquisas sobre Ilhéus e a região, já mencionava, em “Crônicas da Capitania de Ilhéus”, os “ataques” realizados por Quilombolas na comunidade de Ferradas. Atualmente, Rafael Sanzo, pesquisador da Universidade de Brasília, e o grupo de estudos Geografar, da Universidade Federal da Bahia, caracterizam Itamaracá como Remanescente Quilombola.

Por meio de pesquisas que realizei no campo da memória e da pós-memória, na comunidade de Itamaracá, em 2003, foi possível evidenciar, através de relatos orais de alguns moradores, a existência de vestígios materiais de engenho de farinha e, até mesmo, as lembranças dos cantos em língua bantu que netos ouviam de seus avós negros, no cotidiano das atividades domésticas.

A cidade de Itabuna teve sua emancipação política em 1910, vinte e dois anos após a abolição oficial da escravatura, em um período de plena efervescência da produção cacaueira. Nesses anos, já não era mais socialmente “moral” advogar ou admitir que houve mão-de-obra escravizada na lavoura cacaueira no século XIX. A elite coronelística e produtora de cacau

sempre procurou negar o uso do trabalho escravo em suas fazendas.

Nas Américas, o Brasil foi o país que mais importou africanos na condição de escravizados. Esses sujeitos povoaram e participaram do processo de colonização em todo o território brasileiro, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, onde os africanos se concentraram apenas em sua parte meridional.

No Brasil, onde houve escravidão, houve resistência escrava. A resistência resultou na criação de espaços para viver, brincar, dançar, produzir, comercializar, jogar capoeira, enfim, reproduzir os modos de vida dos escravizados, e esses territórios ficaram conhecidos como

Quilombos.

A experiência histórica de Itamaracá não é apenas atinente aos afrodescendentes, mas ao conjunto social da sociedade itabunense, pois tem em sua formação a presença ativa de negros e negras refugiados do sistema escravista, construindo um território negro que dialogava com a cidade, repleto de significado político e cultural.

Enfim, desde a década de 80, estudos minuciosos colocam Itamaracá no rol dos territórios quilombolas que exerceram forte influência no contexto regional. Desde então, há um grande silêncio na imprensa local e nos trabalhos acadêmicos. Se, do ponto de vista político das relações étnico-raciais, tais evidências históricas apontassem para a existência de uma colônia de imigrantes europeus, será que esse mesmo silêncio se perpetuaria?

Relacionar Itamaracá ao conjunto do processo histórico da formação de Itabuna, em seus aspectos urbanizador e étnico, significa aceitarmos a presença social de negros e negras refugiados da escravidão, e, ao mesmo tempo, desmistificar a centralidade de sergipanos e cacauiltores na história social da cidade de Itabuna.

Ademais, não se deve apenas reconhecer a sua importância histórica. Ações políticas precisam ser feitas para romper de vez com o isolamento social que as sucessivas administrações públicas dedicaram à Vila. O reconhecimento oficial da Vila de Itamaracá como Remanescente Quilombola constitui um direito sócio-étnico-racial dos afrodescendentes itabunenses.

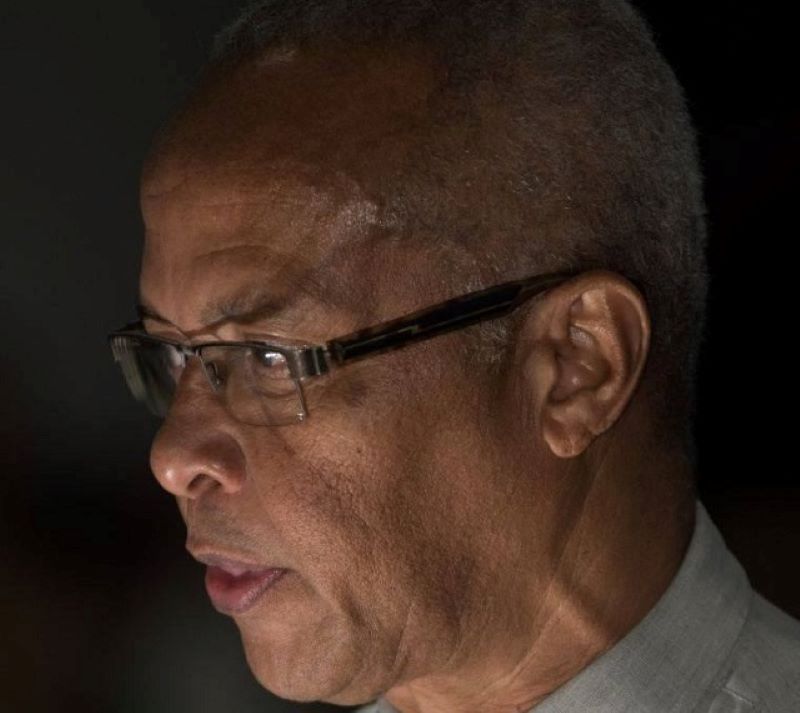

EDUARDO ANTONIO ESTEVAM SANTOS é mestre em História Social, coordenador do Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professor das redes estadual e municipal de ensino público.

Resposta de 0

Seria mesmo os sergipanos os desbravadores desta “arenga” chamada Itabuna? Seria Ferradas o interposto para esses desbravadores ou Itamaracá enquanto abrigo para os tropeiros? Então seria Itamaracá o interposto e não Ferradas. Equivocos e contradições históricas precisam ser investigadas para chegarmos a verdadeira história de Itabuna, já que completaremos um século de mentiras. Parabéns! Eduardo Estevam.

OLA!! ADOREI SUA PESQUISA!! GOSTARIA DE CONHECER MAIS ARTIGOS SOBRE ESTA CIDADE!! SOU ALUNA DA UESC, FAÇO GEOGRAFIA E GOSTARIA MUITO DE CONHECER MAIS SOBRE A MINHA CIDADE!! PARABENS ADOREI MESMO.

VOU DEIXAR MEU EMAIL PARA VC ENVIAR PARA MIM OK??

N_IDE_SOARES@HOTMAIL.COM

QUERO MUITO SABER SOBRE ESTE BAIRRO DA CIDADE DE ITABUNA